Paul Merwart, le destin tragique d'un « pompier romantique ».

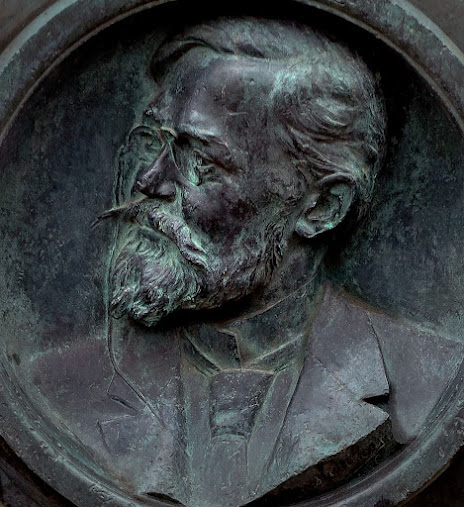

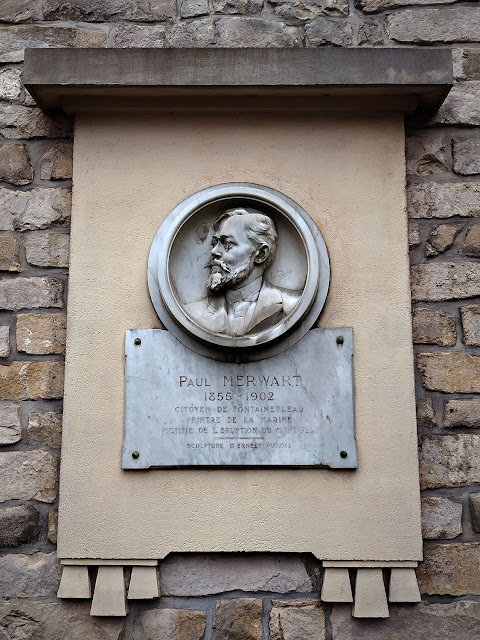

Tout près de la croix d'Augas, se trouve un monument à la mémoire du peintre Paul Merwart, mort en Martinique, lors de l'éruption de la Montagne Pelée, le 8 mai 1902. Ce monument a été élevé à l'initiative de son frère Émile Merwart et fut inauguré le 16 juin 1906. Le portrait en médaillon de bronze est l'œuvre d'Ernest Dubois. Un second médaillon en marbre lui est consacré, il a été posé le 24 août 1952 dans la cour de la bibliothèque de Fontainebleau. Une rue de Fontainebleau porte son nom ainsi qu'à Kourou en Guyane.

Paul ou Pawel Merwart est né en Russie, le 27 mars 1855, dans le village ukrainien de Marianowka, gouvernement de Kherson, sa mère, d'origine polonaise, avait été mise en résidence surveillée car elle était l'épouse d'un soldat français. Après la guerre de Crimée, la famille Merwart vit à Lviv, en Pologne (aujourd'hui en Ukraine) où le jeune Paul est scolarisé. Il poursuit des études techniques à Graz en Autriche. Blessé en duel, il part en convalescence en Italie où il décide de se consacrer à l'art. Il étudie à Munich (1876) et Düsseldorf (1877).

De 1877 à 1884, il est étudiant à l'École des Beaux-Arts de Paris, il a comme maître le peintre Henri Lehmann, célèbre portraitiste et Isidore Pils, connus pous ses scènes militaires. Après ses études, il réalise de nombreux dessins pour la presse, notamment pour L'Illustration et L'Univers Illustrée, qui l'envoie en Russie, en Autriche, dans les Carpates et en Espagne. Il participe à illustrer L'Édition nationale de l'Œuvre de Victor Hugo. Il travaille à des décors de dioramas pour des musées et des décors de théâtre. En 1878, il participe à l'Exposition universelle de Paris, en 1879, il fait ses débuts au Salon officiel. Vers 1884, il devient citoyen français et s'installe définitivement à Paris où il a son atelier à Pigalle, au 13 avenue Frochot.

C'est en voulant se perfectionner aux techniques du paysage que Paul Merwart découvrit la forêt de Fontainebleau. Vers 1882, il demanda à Philippe Rousseau, frère du peintre de l'École de Barbizon Théodore Rousseau, de le guider dans la forêt. Mais ce dernier se trouvant trop âgé pour se lancer sur les sentiers le recommanda au peintre Henri Harpignies qui l'aida à découvrir la forêt. Paul se plut à Fontainebleau où il passait deux à trois mois par an et où il acquit une propriété, au 27 rue Pierre Charles Comte, dans le quartier des Provenceaux.

Paul Merwart est un amoureux des voyages, il part vers la Russie, traverse les montagnes de l’Oural et navigue sur la mer Caspienne. Le jeune peintre aime les thèmes exotiques, ce qui le porte vers ce que l’on appelle alors, la peinture coloniale. Il s’embarque pour les Canaries, le Sénégal, le Soudan, la Tunisie et rapporte de nombreux dessins et tableaux. Le 6 juin 1895, il devient officiellement peintre des Colonies et en 1900, il est nommé peintre de la Marine, les voyages continuent. Il réalise plusieurs commande d'État dont le carton d'invitation pour l'inauguration du Pont Alexandre III en 1900 et dont l'original fut offert au tsar Nicolas II. Il peint le plafond du vestibul de l'École Coloniale et produit de nombreux tableaux destinés à l'Exposition Universelle de 1900. Sa réputation grandissante, il est nommé vice-président de la Société Coloniale des Beaux-Arts.

Supplément illustré du Petit Journal, 18 octobre 1896.

Paul Merwart peut être classer parmi les peintres romantiques, avec un style pompier. Bien que l'origine du terme pompier reste incertaine, il désigne une peinture pompeuse, au style trop soignée, accumulant les détails, préférant les tons vifs. Le style pompier s'attache au classicisme, c'est un art académique formé et récompensé par les grandes institutions étatiques, École des beaux-arts, Académie, Salon.

En mars 190, très affecté par le décès de sa femme, Paul Merwart décide de quitter Paris et entreprend un nouveau grand voyage. Il traverse l'océan pour la Guyane, où son frère cadet Émile Merwart (1869-1960) occupe les fonctions de secrétaire générale de l'administration coloniale. Paul débarque à Cayenne le 28 juin 1901. Il se lance dans une grande exploration de la forêt tropicale. Il remonte le fleuve Oyapock, frontière naturelle avec le Brésil, puis il explore le fleuve Maroni, frontière avec la Guyane hollandaise.

En août 1901, il s'embarque sur le fleuve Sinnamary avec l'explorateur David Levat qui a pour mission d'étudier un tracé de chemin de fer devant desservir Cayenne aux mines d'or. Ensemble, il remonte le fleuve jusqu'au sauts Vata et Taparoubo et aux sources de la crique Tigre, sites particulièrement sauvages mais pittoresques à souhait pour le peintre. Il séjourne chez les amérindiens Palicours et dans les villages des noirs marrons Saramacas. Durant son séjour guyannais, Paul Merwart fait de nombreux dessins et réalise plusieurs tableaux. Mais sa santé se dégrade, les fièvres tropicales l'épuise, il décide de rentrer en France. Avant son départ, du 23 au 30 mars 1902, il expose au musée local de Cayenne (actuel musée Alexandre-Franconie) de nombreux dessins et tableaux.

de la collision meurtrière survenue le 5 mai 1895 à Mapa entre les troupes françaises

et une bande d'irréguliers armés. Musée Alexandre-Franconie.

Le 3 avril 1902, il quitte la Guyane et embarque pour retourner en métropole. Le 17, en escale à la Martinique, il décide de s'y installer pour quelques semaines afin de terminer ses travaux d'illustration destinés à une série de timbres-postes pour les colonies françaises. Dans une lettre à sa mère, il écrit : « J'avais une envie folle de ne pas débarquer, de filer directement sur Saint-Nazaire avec mon bon navire Versailles ; mais le devoir avant tout, le devoir de l'étude à faire pour mes timbres. »

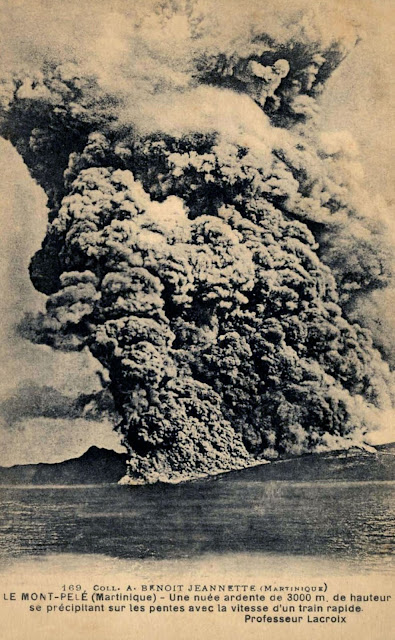

Le 23 avril, le volcan de la montagne Pelée entre en éruption. Paul est fasciné par le spectacle volcanique, il écrit sa mère : « J'ai organisé une expédition et fait lundi 28 avril l'ascension la plus pénible et aussi la plus intéressante jusqu'à ce nouveau lac et aux cratères. Malgré le vent et la pluie constante, nous sommes restés dans les nuages de neuf heures du matin à trois heures de l'après-midi. j'ai pu prendre néanmoins des photos, des croquis et une pochade. » Dans une autre lettre, en date du 3 mai 1902, il écrit à propos de l'éruption : « Un phénomène analogue s'était produit en 1851. Les cendres ont duré deux jours et ont cessé de tomber sans suite. Espérons pour la ville et pour la colonie qu'il n'en ira pas plus mal cette fois-ci. Cependant, s'il pouvait y avoir un beau feu d'artifice, cela me comblerait d'aise.»

Il n'y aura pas de nouvelle lettre de Paul Merwart à sa mère. Le feu d'artifice souhaité par le peintre a eu lieu le 8 mai 1902, jeudi de l'Ascension, vers 8h du matin. Dans une formidable explosion, le volcan projette sur la ville de Saint-Pierre une nuée ardente (coulée pyroclastique) faite de cendres, de pierres et de gaz enflammés qui recouvre la ville et toute la rade. L'onde de choc et la chaleur sont telles que tous les habitants trouvent une mort immédiate tandis que la cité portuaire devient un impressionnant tas de ruines et de cadavres calcinés. En une minute, environ trente mille personnes trouvent la mort dans l'une des plus meurtrières éruptions volcaniques de l'histoire.

Paul Merwart est tué dans l'éruption explosive. Nombre de ses travaux réalisés en Guyanne disparaissent. Néanmoins, il avait pris la précaution d'envoyer en métropole quelques peintures et aquarelles illustrant la Guyane avant de s'embarquer pour la Martinique.

À Saint-Pierre, le désastre est apocalyptique. Un télégramme en date de 11 mai relate les observations faites par l'équipage du bateau Rubis parti à la Martinique pour porter les premiers secours : « Devant Saint-Pierre, la plage et la mer sont couvertes jusqu'à plus d'un mille au large d'épaves de navires. Les canots du bords accostent difficilement. La chaleur est accablante. Les rues sont encombrées de cadavres ; quelques murailles sont encore debout. L'horloge de l'hôpital est intacte ; elle marque sept heures cinquante. Il n'y a pas d'eau dans la ville. On ne remarque rien de vivant, mais des épaves, des cendres, des nuages, des débris fumants, on entend des grondements souterrains. Dans les quartiers du Fort et de centre, il n'y a que des ruines fumantes, aucun mur n'est debout, la grille du palais du gouvernement est intacte. Partout, les murs sont calcinés ; il n'y a plus que des traces de rues. On reconnaît la douane et les grands magasins. dans ces parages, on aperçoit de nombreux cadavres, dans des attitudes diverses, complèment nus, les traits calcinés. neuf personnes de la même famille sont retrouvées étroitement enlacées ».

Quelques années après la catastrophe, le colonel de gendarmerie Didier raconta qu'il était en compagnie de Paul Merwart la veille de l'explosion de la montagne Pelée, juste avant de s'embarquer et de quitter Saint-Pierre. D'après lui, Paul Merwart était en train de peindre un tableau du volcan en éruption, s'émerveillant des couleurs du spectacle. Le militaire lui suggèra de partir, le danger étant trop grand — « Vous n'avez donc pas peur de la mort ? » lui dit-il, et Merwart lui répondit en haussant les épaules — « Allons donc ! La mort, un ticket de sortie que chacun de nous prend en entrant ! ».

Mort de Pline l'ancien, Pierre-Henri de Valenciennes, 1814, collection particulière.

Paul refusa de s'arracher à son œuvre et la nuée ardente le tua le pinceau à la main, à l'âge de 47 ans. Sa mort est comparable à celle de l'écrivain romain Pline l'ancien, survenue lors de l'éruption du Vésuve qui ravagea la ville de Pompéi en 79 de notre ère.

Derrière le médaillon du monument qui lui est consacré en forêt de Fontainebleau, ont été placés les restes du peintre retrouvés au cours des fouilles pratiquées après la catastrophe, dans les ruines du palais de l'Intendance. Ces recherches furent faites à l'initiative de son frère Émile. Celui-ci avait entrepris de recueillir quelques objets ayant été en la possession de son frère car sans espoir de retrouver le corps. On pensait que Paul avait disparu alors qu'il était mer lors de l'explosion.

Le 29 octobre 1903, les fouilles ont amené la découverte, dans les décombres de l'édifice où le peintre avait son atelier, de corps en partie calcinés. Sur les cadavres étaient encore adhèrents quelques menus objets, boutons de chemise, débris de lorgnon encastré dans l'orbite... Après un contrôle attentif, un corps a été formellement reconnus comme étant celui de Paul Merwart (1). Ces restes ont été rappatrié en France et ils ont été placés dans une urne, scellée dans la roche et qui porte l'inscription suivante :

ICI SONT ENCLOS LES RESTES MORTELS

DU PEINTRE PAUL MERWART

NÉ LE 27 MARS 1855

VICTIME DE L'ÉRUPTION VOLCANIQUE DU MONT-PELÉ

DANS L'ÎLE DE LA MARTINIQUE, LE 8 MAI 1902.

SES RESTES FURENT RETROUVÉS LE 20 OCTOBRE 1903

SOUS LES DÉCOMBRES DU PALAIS DE SAINT-PIERRE

ET RAMENÉ EN FRANCE AU MOIS DE MAI 1904

PAR LES SOINS PIEUX DE SA FAMILLE

Note (1) : Émile Merwart affirma avoir découvert et identifier trois corps dans les ruines de l'Intendance, hôtel du gouvernement, celui de son frère Paul et ceux du gouverneur de la Martinique, Louis Mouttet et de son épouse. La famille du gouverneur réfuta l'annonce d'Émile Merwart, selon une autre version, le gouverneur, sa femme et le peintre Paul Merwart sont mort en mer submergé par la nuée ardente, au moment où, dans un canot, il se dirigeait vers la montagne pour observer l’éruption de plus près.

Le gouverneur de la Martinique, Louis Mouttet et son épouse,

victimes de l'éruption du 8 mai 1902.

Le monument Merwart en forêt de Fontainebleau.

Le Monument Merwart avant sa restauration en 2020.

Le monument Merwart après sa restauration.

posé le 24 août 1952, œuvre d'Ernest Dubois.

Œuvres de Paul Merwart

Le déluge ou Deucalion portant sa femme Pyrrha, d'après le poème d'Alfred de Vigny.

Galerie nationale d'art de Lviv, Ukraine.

Galerie nationale d'art de Lviv, Ukraine.

Portrait de femme.

Portrait de femme.

Portrait de femme.

Portrait de femme.

Adam et Éve.

Sur une balançoire, 1881.

Allégorie du Jour et de la Nuit, 1879.

L'atelier du sabotier.

Le foyer de la Comédie Française.

Sur les bords de l'eau.

Portrait de femme.

Portrait de femme.

L'écrivain.

Le perroquet blanc.

Le petit chaperon rouge.